الوهم الديمقراطي: انتخابات بلا مساءلة في العراق

بقلم: سيروان عبدالكريم علي

يرتكز وعد الديمقراطية على مبدأ بسيط لكنه قوي: يختار المواطنون قادتهم، والفائزون يحكمون، والخاسرون يشكلون معارضة تحاسب السلطة. هذه الدورة تضمن أن النتائج الانتخابية مهمة، وأن الحكومات يمكن الحكم عليها بناءً على أدائها، وأن التغيير يبقى ممكناً من خلال صناديق الاقتراع. لكن في العراق منذ عام 2003، تم تشويه هذه الآلية الديمقراطية الأساسية بشكل منهجي. بدلاً من ذلك، يظهر مسرح سياسي غريب حيث تُجرى الانتخابات بضجة كبيرة ونفقات هائلة، لكن النتيجة محددة سلفاً إلى حد كبير ليس من قبل الناخبين، بل من خلال منطق لا يتغير لتقاسم السلطة بين النخب.

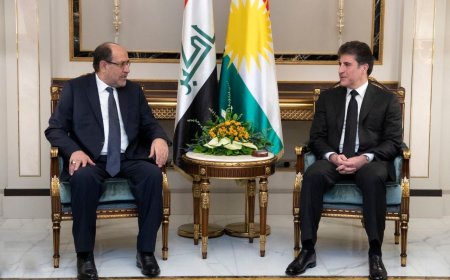

لقد أصبح النمط محبطاً بشكل مألوف، تحشد الحملات الانتخابية المؤيدين، ويقدم المرشحون وعوداً كبيرة، ويدلي المواطنون بأصواتهم بإخلاص. تُعلن النتائج، وحتماً، لا يحقق أي حزب الأغلبية الحاسمة اللازمة للحكم بشكل مستقل بنسبة 50+1 من المقاعد البرلمانية. حتى عندما يظهر حزب واحد كفائز واضح بأكبر حصة من الأصوات، يجد نفسه غير قادر على ترجمة هذا الفوز إلى سلطة حكم حقيقية. بدلاً من ذلك، يُجبر على الفور على مفاوضات طويلة وتسويات وترتيبات لتقاسم السلطة مع الأحزاب .

هذا العجز المزمن في إنتاج فائزين حاسمين ليس مجرد مشكلة تقنية أو خاصية غريبة في الرياضيات الانتخابية بل إنه يعكس شيئاً أكثر جوهرية حول الأنظمة السياسية التي تطورت في العراق بعد 2003 وكردستان بعد 1992. القوانين الانتخابية والثقافات السياسية والأطر الدستورية خلقت بيئات حيث التجزئة ليست محتملة فحسب بل مضمونة فعلياً. تتنافس أحزاب متعددة، كل منها بقاعدته الإقليمية أو العرقية أو الطائفية أو القبلية. لا يمكن لأي منها السيطرة بشكل كامل، وجميعها تعلمت أن طريقها إلى السلطة والموارد لا يكمن في الفوز الكامل، بل في أن تصبح شريكاً لا غنى عنه في الائتلافات الحاكمة.

عواقب هذا النظام عميقة ومدمرة. عندما تُشكل الحكومات من خلال ائتلافات واسعة تشمل ليس فقط الحلفاء الطبيعيين بل أيضاً المنافسين والخصوم، تصبح المساءلة شبه مستحيلة. من المسؤول عندما تفشل السياسات؟ أي حزب يجب على الناخبين معاقبته في الانتخابات القادمة؟ الجواب يُحجب عمداً في تعقيد سياسات الائتلاف. كل حزب في الحكومة يمكنه المطالبة بالفضل في أي نجاح بينما يحول اللوم عن الإخفاقات إلى شركائه في الائتلاف. يتبع الوزراء من أحزاب مختلفة أجندات متضاربة داخل نفس الحكومة. يصبح التنسيق مستحيلاً، وتتدهور الحوكمة إلى صراع على الغنائم بدلاً من برنامج عمل متماسك.

الأكثر ضرراً هو ما يفعله هذا النظام بمفهوم المعارضة. في ديمقراطية تعمل بشكل صحيح، تلعب أحزاب المعارضة دوراً حيوياً. إنها تدقق في إجراءات الحكومة، وتقترح بدائل، وتقدم نفسها كحكومات في انتظار، توفر الضوابط والتوازنات التي تمنع إساءة استخدام السلطة. لكن تم القضاء على وظيفة المعارضة بشكل فعال. الأحزاب التي "تخسر" الانتخابات لا تقبل دورها كمعارضة. بدلاً من ذلك، تطالب وتتلقى عادة مناصب في الائتلافات الحكومية والوزارات للوصول إلى المكاسب.

هذا النظام السياسي يخدم مصالح النخب بشكل مثالي، لكنه يتناقض مع الغرض الأساسي من الانتخابات. عندما ينضم كل حزب مهم إلى الحكومة بغض النظر عن الأداء الانتخابي، تفقد الانتخابات معناها كآليات للمساءلة والاختيار. لا يمكنها أن تعمل على إزالة الحكومات الفاشلة أو مكافأة الناجحة. لا يمكنها تمكين المواطنين من تغيير الاتجاه أو تجربة قيادة جديدة. بدلاً من ذلك، تصبح طقوساً معقدة تأذن لنفس الطبقة السياسية بالاستمرار في تقسيم السلطة بينها وفقاً لصيغ لها علاقة قليلة بالإرادة الشعبية.

العقلية الكامنة وراء هذا النظام تكشف طبيعته الحقيقية. تعلمت الأحزاب السياسية أن تنظر إلى الدولة ليس كأداة لخدمة المواطنين بل كمورد يجب استغلاله. المناصب الحكومية لا تُرى كفرص للخدمة العامة بل كوسيلة للوصول إلى الميزانيات والمحسوبية والنفوذ. الانتخابات ليست منافسات لكسب الحق في الحكم بل بالأحرى مفاوضات حول كيفية توزيع سلطة الدولة. الهدف ليس الفوز بشكل حاسم بل ضمان حصة الفرد من الغنائم، سواء حل أولاً أو ثانياً أو خامساً في التصويت.

يدرك المواطنون هذا الواقع بشكل متزايد، وكانت استجابتهم متوقعة: عزوف متزايد عن المشاركة، تصاعد في السخرية العامة، واحتجاجات دورية تتحدى الطبقة السياسية بأكملها. فعندما يرى الناس أن الانتخابات لا تُحدث أي تغيير جوهري، وأن الوجوه نفسها تتبادل المناصب ذاتها، وأن الفساد يستمر بغض النظر عن النتائج، يصبح من الطبيعي أن يتساءلوا: ما الجدوى من التصويت أصلاً؟ إن العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الديمقراطية والمبني على أن صوت المواطن له قيمة حقيقية في تشكيل المستقبل يبدو مكسوراً.

أما التكلفة المالية للحفاظ على هذه الواجهة الديمقراطية فهي هائلة. تُنفق مبالغ ضخمة على تنظيم العمليات الانتخابية: طباعة بطاقات الاقتراع، إنشاء مراكز التصويت، تأمينها، فرز الأصوات، وتمويل الحملات الانتخابية. كما تتم دعوة المراقبين الدوليين، وتُغطى العملية إعلامياً بشكل واسع، وغالباً ما تُنفّذ الإجراءات التقنية بصورة سليمة. ومع ذلك، فإن كل هذه الآلية المكلفة لا تؤدي في النهاية إلا إلى إضفاء الشرعية على نتائج متوقعة سلفاً؛ فالنسب المئوية التي يحصل عليها كل حزب قد تتغير، لكن النتيجة النهائية تبقى واحدة: حكومة لتقاسم السلطة تجمع بين نفس الفاعلين السياسيين.

هذا يمثل هدراً عميقاً ليس فقط للمال بل للإمكانات الديمقراطية. يمكن تبرير الموارد المنفقة على الانتخابات إذا كانت تخدم غرضها المقصود في تمكين اختيار المواطنين والمساءلة الحكومية. لكن عندما تصبح الانتخابات مجرد عروض مسرحية هدفها الحقيقي هو الترخيص لترتيبات تقاسم السلطة بين النخب، يبدو الإنفاق أقل كاستثمار في الديمقراطية وأكثر كضريبة يدفعها المواطنون للحفاظ على شرعية الطبقة السياسية.

السبب الجذري لهذا الخلل لا يكمن في آليات التصويت بل في العقلية السياسية. حتى تقبل النخب السياسية أن الديمقراطية تتطلب إمكانية الخسارة الحقيقية وأن الأحزاب المستبعدة من الحكومة يجب أن تقبل أدوار المعارضة، وأن الفائزين يجب أن يُسمح لهم بالحكم، وأن بناء الائتلاف يجب أن يكون استراتيجياً وليس شاملاً. فالقضية ليست تقنية بل ثقافية ونفسية.

كسر هذا النمط سيتطلب شجاعة من القادة السياسيين الراغبين في الحكم، وحكمة من الأحزاب الراغبة في لعب أدوار معارضة بناءة عندما تخسر، وضغطاً من المواطنين الذين يطالبون بأن تنتج أصواتهم تغييراً ذا معنى. سيتطلب إصلاحات دستورية وقانونية تمكن من نتائج حاسمة وتثبط الائتلافات المتضخمة. والأهم من ذلك، سيتطلب تحولاً في كيفية فهم السلطة السياسية ليس كحق دائم يجب تقاسمه إلى أجل غير مسمى، بل كأمانة مؤقتة يجب كسبها، ويمكن فقدانها، ويجب استخدامها للمنفعة العامة وليس للمكسب الخاص.

حتى تحدث مثل هذه التغييرات، ستبقى الانتخابات ما أصبحت عليه: طقوساً باهظة التكلفة تغير القليل، وأشكالاً ديمقراطية أُفرغت من المضمون الديمقراطي، ولعبة حزينة تسخر من المبادئ ذاتها التي تدعي دعمها.